مقدمة

تتميز لغتنا العربية بوجود علامات الضبط التي تُرسَم فوق أو تحت حروفها. هذه العلامات، المعروفة أيضًا بالحركات، ضرورية لتحديد كيفية نطق الحروف بدقة، وبالتالي فهم الكلمات والجمل بشكل صحيح. لقد ظهرت الحاجة إلى هذه العلامات في بدايات العصر الأموي، مع توسع رقعة الدولة الإسلامية ودخول غير العرب في الإسلام، مما أدى إلى ظهور أخطاء في النطق، خاصة عند قراءة القرآن الكريم.

النشأة التاريخية لعلامات الضبط

يعود تاريخ علامات الضبط إلى فترة مبكرة من تاريخ اللغة العربية، وذلك لحماية النص القرآني من التحريف و تسهيل قراءته على المتحدثين الجدد باللغة العربية.

مرحلة أبو الأسود الدؤلي

كان أبو الأسود الدؤلي أول من قام بوضع علامات على الحروف، وذلك بناءً على طلب من زياد بن أبيه، والي البصرة، بعد أن لاحظ أخطاء في نطق ابنه عبيد الله.

اختلفت الطريقة التي اتبعها الدؤلي عن الطريقة المستخدمة اليوم. فقد استخدم الحبر الأحمر لرسم الحركات على شكل نقاط، معتمدًا على حفظه للقرآن الكريم.

كانت طريقته كالتالي: نقطة فوق الحرف للدلالة على الفتحة، ونقطة تحت الحرف للدلالة على الكسرة، ونقطة أمام الحرف للدلالة على الضمة. أما التنوين، فكان يتم تمثيله بنقطتين. لم يتطرق الدؤلي إلى السكون، حيث اعتبر أن إهمال الحركة يدل عليها. اقتصر عمله على مصاحف القرآن الكريم.

مرحلة الخليل بن أحمد الفراهيدي

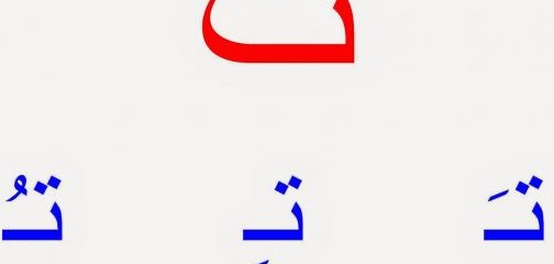

في العصر العباسي، ومع انتشار الكتابة، أصبح التمييز بين نقاط الإعراب ونقاط الإعجام صعبًا. الإعجام هو وضع النقاط على الحروف المتشابهة في الشكل، مثل (ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ع، غ، ف، ق). لتجنب هذا الالتباس، قام الخليل بن أحمد الفراهيدي بتغيير شكل علامات الضبط:

- الفتحة: ألف صغيرة مائلة فوق الحرف؛ مثل: (مَ).

- الكسرة: ياء صغيرة تحت الحرف؛ مثل: (مِ).

- الضمة: واو صغيرة فوق الحرف؛ مثل: (مُ).

- السكون: حلقة صغيرة فوق الحرف؛ مثل: (مْ).

- التنوين: تكرار الحركة مرتين؛ مثل: تنوين الفتح (مً)، وتنوين الكسر (مٍ)، وتنوين الضم (مٌ).

علامات الضبط في العصر الحديث

تتشابه علامات الضبط المستخدمة حاليًا مع تلك التي وضعها الفراهيدي، مع إضافة علامات جديدة، مثل الشدة (مّ) التي تدل على تضعيف الحرف، والمدة (~) التي توضع فوق الألف والياء لإطالة النطق بالحرف.

أهمية علامات الضبط

علامات الضبط ليست مجرد رموز، بل هي جزء أساسي من اللغة العربية، فهي تحدد المعنى وتمنع اللبس. يجب وضعها بشكل صحيح، وفقًا لقواعد الإعراب والمعنى. لنأخذ كلمة (علم) كمثال:

- عَلَمُ الأردن يرفرف عالياً: العَلَم بمعنى الراية.

- العِلْمُ يبني بيوتاً لا عماد لها: العِلْم هو المعرفة.

- قوله تعالى: (الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) [العلق: 4]: عَلَّمَ هنا فعل ماضٍ بمعنى لقَّن المعرفة.

في هذه الآية الكريمة تتجلى أهمية الضبط في فهم المعنى المقصود من كلام الله عز وجل، حيث قال تعالى: (الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ).

كما أن للتشكيل أهمية كبيرة في قراءة الحديث النبوي الشريف و فهمه فهما صحيحا، و ذلك للحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه و سلم.